بمشارط السوسيولوجي الخبير يُشرّح إدريس بنسعيد في الحوار التالي ظاهرة العنف الشبابي التي أيقظت المغاربة على أشكال شاذة ومنفتلة لم يألفوها من قبل.. اعتداءات بالسلاح الأبيض بالجملة، جرائم مروعة ضد الأصول، عنف أخرق في المؤسسات التعليمية، ملاعب تحولت إلى ساحات حرب بين ميليشيات “الإلترات”، وأخيرا هذا “التشرميل” الذي تحول إلى ناقوس خطر يؤشر على تحول عميق في القيم. هل هؤلاء المراهقون “ضحايا غير مرئيين”؟ وما هي الأسباب الكامنة خلف فائض العنف هذا؟ وبعيدا عن المقاربة الأمنية، كيف يتم تدبير هذا الصعود “الاحتجاجي” الأعمى؟ وهل تواكب السوسيولوجيا ما يمور به المجتمع المغربي من قضايا ومعضلات؟ أسئلة ضمن أخرى يجيب عنها بروية تحليلية ورؤية نافذة الباحث الاجتماعي المعروف إدريس بنسعيد..

* التشرميل، شغب الملاعب، الذي تحول إلى “حرب ميليشيات” منظمة، فائض العنف الذي يخترق المؤسسات التعليمية… بعيدا عن الرواية الرسمية، هل نحن أمام “ضحايا غير مرئيين” بالمعنى السوسيولوجي للعبارة؟

** أعتقد أن الخيط الرابط بين الظواهر المشار إليها هو انبثاق أشكال جديدة من العنف في المجتمع المغربي تعبر عن مؤشرات قوية للقيم والعلاقات الاجتماعية. طبعا، العنف ظاهرة بنيوية ملازمة لجميع المجتمعات، سواء في أشكالها المادية أو الرمزية، لكنه يبقى دائما في حدود دنيا مقبولة يمكن السيطرة عليها واحتواؤها. ثم إن هذا العنف يتم إما تصريفه أو منعه بواسطة مجموعة من آليات التحكم والوساطة الاجتماعية. لذلك فالظاهرة ليست بالشاذة وإنما هي قديمة. الجديد في الأمر هو الكيفية التي يتم بها تصريف هذه الظواهر، ثم الوسائط والممرات الجديدة التي تستعملها. ما يربط بين هذه العناصر المشار إليها، هي أنها تصدر بصفة خاصة عن فئة عمرية هي المراهقين. من ناحية ثانية مازالت إلى حد الآن تعد ظواهر حضرية ترتبط بهامش المدن، وحتى إذا انتقلت إلى وسط المدينة فمصدرها يكون هذه الهوامش. إذا حاولنا أن نعود إلى العنصرين معا، فسنجد أن الأدبيات السوسيولوجية، خاصة مع تحليلات بيير بورديو، حول الشباب والسن بصفة عامة، استقرت على القول بأن مراحل العمر، الطفولة والمراهقة والشباب والشيخوخة، ليست مراحل بيولوجية وإنما هي اجتماعية بالأساس، بمعنى أنها مراحل يتم بناؤها اجتماعيا. إذا فيما يتعلق بالمراهقة، نجد أنفسنا أمام ظاهرة جديدة، بالمعنى السوسيولوجي للكلمة، في المجتمع المغربي. إلى حد كبير لم تكن المراهقة فترة مستقلة، بل كانت تشير في غالب الأحيان إلى سلوك سلبي اندفاعي فيه كثير من التهور يقوم به أفراد من المجتمع في فترة انتقالية ما بين مرحلة الطفولة ومرحلة النضج. كلمة المراهقة أو السلوك المراهق كانت غائبة في بعدها السوسيولوجي، ولم تكن تستعمل إلا بمعنى قدحي. عندما نصف شخصا ما بأنه مراهق فإننا نعني أنه طائش ومتهور. بينما الآن نجد أنفسنا أمام شيء جديد، ليس على المستوى المغربي فقط، وإنما على المستوى الدولي..

* لكن هذه الظواهر نبتت في تربة المجتمع المغربي وثمة أسباب ساهمت في بروزها وأخذها هذه الأشكال؟

** سأعود إلى الأسباب.. بعد الحرب العالمية الثانية، وخصوصا في مرحلة الستينيات، ظهر الشباب كفئة اجتماعية جديدة ووازنة. ليست فئة انتقالية ما بين الطفولة والنضج، وإنما فئة اجتماعية قائمة الذات، بقيمها وتصرفاتها، برموزها وبمعطياتها الخاصة، وفرضت نفسها على الفضاء العام، لغة وقيما وموسيقى وفلسفة. ويمكن التأريخ للفترات الأولى بعد الحرب العالمية الثانية بعشر سنوات، حيث ظهر تململ اجتماعي وقيمي لفئات مهمة ديموغرافيا لكنها لا تجد لها اعترافا ولا مكانا وإنما مسارها الطبيعي المفروض عليها هو تقليد الكبار وإعادة إنتاج سلوكهم. وقتها برزت بقوة مجموعة من الظواهر في المجال الفني والثقافي، البيتنك، الهيبي، ويمكن القول بأن مجموعة البيتلز بإنجلترا قد شكلت ظاهرة بالمعنى السوسيولوجي للكلمة، ليس في الموسيقى فقط وإنما في اللباس ونمط العيش. بالنسبة للمغرب يمكن اعتبار 23 مارس 1965 ولادة أو بداية عنيفة، ونفس الأمر بالنسبة لليسار الجديد حيث ظهر الشباب ككتلة سوسيولوجية متمزة لها وجود اجتماعي وسياسي واقتصادي…

* لكن فئة المراهقين التي أشرت إليها تختلف عن شباب الستينيات والسبعينيات؟

** فعلا، نحن الآن أمام ظهور فئة جديدة هي فئة المراهقين. وهي فئة محاصرة ومرفوضة سوسيولوجيا، لا من طرف الأطفال ولا من الشيوخ ولا من الشباب، يعني أنها، كما يقول الفرنسيون، “فئة ملعونة”، ليست لها هوية ولا خصائص ولا اعتراف. إنها مقصية بالكامل. هذه الفئة بدأت تتمايز. ولكي تفرض نفسها في المجال لابد أن تتحرك بطريقتها الخاصة، ويمكن أن نلاحظ في إطار هذا التحرك، بأنها لا تتحرك كأفراد وإنما ككتل، وتعبر عن نفسها بكيفية يتحول فيها العنف إلى وسيلة للتواصل. إذا تتبعنا الأحداث التي عرفها المغرب والمجتمعات المجاورة من بداية الألفية إلى الآن، فسنجد بأن هذه الفئة المتراوحة أعمارها بين 15 و21 عاما هي الفئة التي كشفت عن وجودها بكيفية عنيفة. علينا ألا ننسى أن أحداث ماي 2003 أغلب المشاركين في التنفيذ هم مراهقون. كما أن التعبيرات العنيفة فيما يتعلق بالسلوك أثناء التجمعات أو المهرجانات أو التظاهرات العمومية مثل كرة القدم، ثم على مستوى الجريمة، هي نابعة من هذه الفئة. إنها كما قلت فئة منبوذة ومقصية ولا توجد هناك مؤسسات لتنظيمها. فالأسرة وصلت إلى مستوى أصبحت فيه عاجزة عن تأطيرها. يكفي أن نشير إلى سلوكين يميزان هذه الفئة، وهما ممارسة الدعارة والبغاء بالنسبة للفتيات، ثم استهلاك المخدرات والتطرف أو الراديكالية الدينية أو الراديكالية السلوكية أو الاجتماعية بالنسبة للذكور..

* وحتى الجرائم ضد الأصول

** نعم، الجرائم ضد الأصول مؤشرات دالة تشخص هذه الأعراض. بمعنى أن العائلة أصبحت عاجزة لا اقتصاديا ولا تربويا ولا قيميا على القيام بمهمتها في تأطير هذه الفئة. المسألة الثانية هي أخطر، وترجع إلى النظام المدرسي أو النظام التربوي، هذا ملف ثقيل ويمكن الحديث عنه على حدة. ولكننا الآن نعيش فشلا مدويا للنظام التعليمي. وأهم مظهر من مظاهر هذا الفشل هو أن المدرسة تحولت شيئا فشيئا إلى إلى منظومة ضعيفة تتمكن في أقصى ما تقدر عليه من تعليم القراءة والكتابة وبعض المبادىء العامة التي لا يربط فيما بينها أي رابط. نقول “وزارة التربية والتعليم” ونحن نعرف أن كلمة تربية وإن كانت مازالت حاضرة في الإسم فإنها على المستوى الوظيفي تآكلت واختفت بالكامل. لم تعد المدرسة تقوم بالوظائف التربوية، وأصبح النظام المدرسي والفاعلون فيه، وبصفة خاصة المدرسون والإداريون، هدفا لهذا العنف، وحتى التلاميذ أنفسهم لم يسلموا منه، والمحيط المدرسي أصبح بيئة لهذا العنف ومجالا لإعادة إنتاجه. إذا نحن أمام ظاهرة مركبة فيها ما هو سوسيولوجي وتاريخي نتيجة للتطور الداخلي للمجتمع، فيها ما هو تربوي وما هو اقتصادي. بمعنى أن الفقر ينتشر وبأشكال جديدة. ليس فقط الفقر المادي وإنما على كافة المستويات، بالإضافة إلى احتداد الفوارق الطبقية بين الفئات الاجتماعية. هذه الفوارق نجدها بشكل حاد لدى فئة المراهقين، بمعنى أن يلبس مراهق وأن يأكل ويتصرف كما تقتضيه بعض المعايير الدولية لهذه الفئة هو أمر مكلف جدا. وبالتالي فالمراهق الذي ينتمي إلى فئة ميسورة يعتبر بمثابة استفزاز واعتداء على مراهقين آخرين فقراء ومهمشين لم يعد لهم أي شيء يمكن أن يخسرونه. إذا فنحن أمام ظاهرة معقدة لا يمكن الحسم فيها بسرعة ولا معرفة أسبابها بسهولة.

* سلطة التسمية ألا تهندس ملعب الصراع مسبقا بين قوة أبوية سلطوية مكرسة وأخرى احتجاجية دفاعية صاعدة من أعماق المجتمع بحثا عن إثبات الحضور إن لم يكن الدفاع عن حقها في البقاء. عوض فهم الظاهرة ومعالجتها جذريا تتم الإدانة، ألا يعقد هذا الأمور؟

** علينا ألا ننسى أن الأمور معقدة أصلا لأن الظاهرة عندما وصلت إلى السطح أصبحت موضوعا لاهتمام وقلق الرأي العام.

* لكن التسمية تحمل دلالات، فعبارة “التشرميل” سرت كالنار في هشيم المجتمع؟

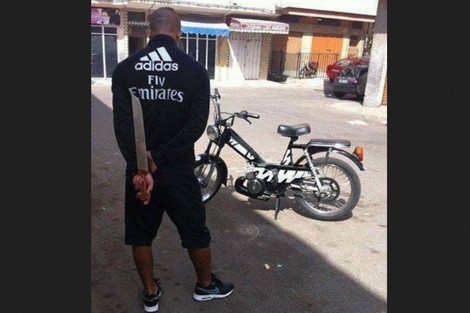

** بكل تأكيد. نلاحظ أن الظاهرة تم تصريفها بعدة أشكال. إذا تأملنا كلمة “التشرميل” في حد ذاتها فأنا أجد لها شيئا من الدلالة، بمعنى أنه هو ليس سلوكا في حد ذاته وإنما هو وصفة مركبة، كما لو أن الأمر يتعلق بإعداد المواد الضرورية لوجبة لذيذة مثل التي نستعمل فيها بالدارجة “شرمولة”. ما هي مكونات هذه الوجبة؟ في نظري لها مكونان أساسيان. الأول مكون سلوكي. هؤلاء الشباب كما لو أنهم يقولون لنا ما يلي : نحن مقصيون، نحن مهمشون، نحن ضحايا بالمطلق، ليس ضحايا لفئة واحدة وإنما ضحايا الكل. نحن محرومون. وبالتالي ليس هنالك من يناصرنا ويأخذ بيدنا ويؤطرنا أو حتى يستمع إلينا فنأخذ حقنا بيدنا. كل ما نريده في المجتمع فهو مشاع لنا، نمد إليه أيدينا ونأخذه دون خوف ودون استئذان. وهم يعتبرون أنفسهم أنهم يقومون باسترجاع حق لم تتمكن لا الدولة ولا الأسرة ولا المجتمع من إعطائه لهم. ولكي تكتمل الصورة فأخذ الحق هذا لا يتم فرديا ولكن جماعيا داخل مجموعات صغيرة لها أعرافها وسلوكها. هذا السلوك هو رد فعل. العنصر الثاني، يتعلق بالرمز والخطاب الذي تريد هذه المجموعات من المراهقين إيصاله إلى بقية أفراد المجتمع. وهو خطاب مركب. هؤلاء الشبان ذكور ( وإن كانت هناك إناث ولكن بشكل أقل بروزا) يميزون أنفسهم عما عداهم بلباسهم، بطريقة حلاقتهم، بتحويل أجسادهم إلى مجالات للكتابات الاجتماعية (أوشام، رسوم..)، وباستعمالهم لأسلحة بيضاء بالإضافة إلى دراجات نارية وأحذية رياضية. بمعنى أن “شرمولة الرمز” هذه مأخوذة من مجالات المراهقة والحداثة ( اللباس الرياضي، نوعية الحلاقة..) ولكن وسيلة خطابها الأساسية هي السلاح الأبيض مجسدا في السيف، وهي وسلة أكثر قوة وعنفا حتى من المسدس، بالإضافة إلى الكلام المنمط والمصطلحات التي لا يمكن أن يفهمها إلا أفراد هذه الجماعة.

* التشرميل لم يأخذ هذه الأبعاد إلا عندما طفا على سطح العالم الافتراضي. هل هناك مسافة بين المستوى الواقعي والمستوى الافتراضي للظاهرة؟

** يمكن أن نميز بين المستويين سلوكا وخطابا. فالظاهرة تندرج في إطار التحولات العامة، التي ظهرت في العقدين الأخيرين مع بروز مجال أو واقع جديد افتراضي، له ضوابطه وقيمه ولغته الخاصة به. هذا العالم الافتراضي هو عالم الأنترنت والشبكات الاجتماعية والتواصل والهواتف النقالة. أول ما أثاره هذا العامل الافتراضي وقوته الجارفة هو الدور الكبير الذي لعبه بصفة عامة وأثناء ما تم التعارف عليه بالربيع العربي. والخاصية الثانية لهذا العالم الافتراضي، وإن كنا لا نملك معطيات إحصائية دقيقة، هو أن أهم مرتاديه ينتمون إلى هذه الفئة من المراهقين. ورغم أن هذه الفئة موجودة في العالم الافتراضي فإنها تختلف في نظري اختلافا دالا وكبيرا عن المجموعات الموجودة في الواقع العيني. مجموعات الواقع الافتراضي تعبر بالكلام والصورة، وكما تتبعت عبر الصحافة بعد تفكيك مجموعات تنشط على الأنترنت تبين أن ذلك التشرميل نفسه ما هو إلا “تشرميل افتراضي”. هناك الصورة الحقيقية ولكن بواسطة تقنيات إعلامية متاحة للجميع يضاف إليها مال الغنيمة والسلاح وأشخاص في وضعيات معينة..

* أين يكمن هذا الاختلاف بين المستوى المستويين؟

** علينا أن نعرف أننا هنا أمام صدى. فهذه المجموعات على الأنترنت تملك شيئا لا يملكه الآخرون، تملك حظا من التعليم وقدرة على الكتابة وإمكانية للوصول إلى الحاسوب والأنترنت. أما المجموعات في العالم الواقعي فهي عبارة عن أنوية صلبة. وقد تحولت من هذا النوع من الخطاب والاحتجاج لتصل في عنفها إلى محاولة إضفاء الشرعية على هذا العنف، بمعنى أنها تسعى لتجعل من الإجرام، وخاصة ما يسمى بالإجرام الصغير (السرقة بالخطف والاحتجاز وسرقة الهواتف النقالة) سلوكا شرعيا ونشاطا مقبولا بالنسبة لها وللمجتمع.

* وأي طريقة هذه التي تستطيع أن تقنع بها المجتمع بشرعية سلوك من هذا القبيل؟

** هي تقول له أنا محرومة من كل شيء، مصيري ليس بيدي ولا بيد أي واحد، فلأستخدم شريعتي الخاصة أو كما نقول بالدارجة “نخدم شرع يدي”، لأحصل على كل ما أشاء ولكني لا أخاف من إخفاء ما أحصل عليه بل أنا أتباهى به وأستعرضه وأحوله إلى قيمة جديدة وإلى قدوة لبقية الشباب.

* هنا يتم المرور من العالم الواقع إلى الافتراض؟

** فعلا، وهنا يكمن الفرق بين الافتراضي والواقعي. فيما يتعلق بوجود الظاهرة في العالم الافتراضي أنا أعتبر أن الأمر لا يشكل خطورة بل هي جزء من لعبة افتراضية كأنماط أخرى من السلوك…

* لكن لماذا لم تتحرك الدولة إلا بعدما طفت الظاهرة في العالم الافتراضي؟

** الدولة تعاملت مع الظاهرة بكيفية افتراضية وليس واقعية. إذا تتبعنا البلاغات التي تصدرها الجهات المختصة، وخاصة وزارة الداخلية وأجهزة الأمن، فسنجدها لا تتحدث عن انعدام الأمن، ولكن عن شعور المواطنين بانعدام الأمن كما لو أن هذه الظاهرة وهذا الانتشار للانحراف والإجرام ليس واقعيا وإنما ما هو إلا شعور وأن الإشاعة ووسائل الإعلام هي المسؤولة عن تضخيمه، وأن الأمور تحت السيطرة. بينما إذا عدنا إلى الواقع بالملاحظة أو المعايشة البسيطة فسنجد أنفسنا أمام اختلال لمقاييس الأمن التقليدية.

* سبق لعبد الله العروي في الثمانينيات أن قال أن أكبر تحد سيواجه الدولة المغربية هو هذا الانفجار الديموغرافي الذي لا تتعامل معه برؤية استراتيجية. أليس من أسباب ما يطفو الآن من ظواهر اجتماعية شاذة وارتفاع حاد لمنسوب العنف هذا التباعد بين الطلب الاجتماعي المتصاعد على الشغل والسكن والأمن وأبسط شروط العيش وبين الإمكانيات المحدودة للدولة؟

** التحليلات التي أشرتم إليها لعبد الله العروي في الثمانينات، والتي يفصلنا عنها ما يزيد على 30 سنة، تجاوزتها المعطيات التي تغيرت بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بالمسألة الديموغرافية. في بداية الثمانينات كان المغرب يعيش فعلا أزمة انفجار ديموغرافي حقيقي، ولكن في ظرف ال 30 سنة هذه وقع تحول ديموغرافي كبير جدا، بمعنى أن نسبة “الخصوبة” ارتفعت، وأن المغرب حسب الإحصاءات، سيصل ابتداء من 2035 إلى مرحلة قصوى من الانتقال الديموغرافي، وسيصبح غير قادر على تجديد نفسه بوسائله الخاصة. بمعنى أننا سنقع في نوع من الفقر الديموغرافي. إذا المسألة الديموغرافية ليست هي الحاسمة.

* وما العوامل الحاسمة من منظورك؟

** أعتقد أن ما هو حاسم هو مجموعة من العناصر، ترجع فيها المسؤولية الأساسية والرئيسية للدولة واختياراتها. أعطي أمثلة. المغرب منذ إحصاء 1984 سجل انتقالا هاما وهو أنه لأول مرة في تاريخه تحولت نسبة عدد ساكنة المدن إلى أكثر من عدد ساكني البوادي. هذه النسبة تزداد لكي تصل في الأمد المنظور، 20 سنة المقبلة، إلى حوالي 65 في المائة تقريبا. إذا، نحن هنا أمام ظواهر مرتبطة بالتمدن، لا أميز في ذلك بين المدن الكبرى والصغرى. هكذا نجد أنفسنا أمام مشهد عمراني منتج للتوتر وسيزيد في إنتاجه بوتائر أكبر. هناك أنوية منظمة تحظى بقسط كبير من التجهيزات، وفي مقابلها هوامش كبرى، وهي ما يسمى بالسكن العشوائي، أحزمة الفقر، مدن القصدير، أو ما شئنا من التسميات…

* هل يمكن إدراج السكن الاجتماعي ضمن هذه الهوامش؟

** السكن الاجتماعي هو الآخر منتج للتوتر، وسأعود للموضوع لأهميته. المهم، هناك أعداد هائلة من ساكنة المجال الحضري يعيشون فيما يمكن أن نسميه بمجالات الإقصاء. هذه الأحزمة والهوامش ساكنتها هم الذين أقصتهم المدينة منها نحو هذه الهوامش بداعي الفقر أو إعادة الهيكلة وما يعرف بالسكن الاقتصادي، وكذلك من المهاجرين من البادية الذين أقصتهم باديتهم التي لا تتوفر على سياسة واضحة للتقدم والحفاظ على أبنائها. سكان هذه المجالات ليسوا بقرويين ولا هم بحضريين. أكثر من ذلك فهم فيما يتعلق بقيمهم وتنظيماتهم الاجتماعية مرفوضون من البادية ومن المدينة. أما على مستوى آليات تنظيمهم وتأطيرهم فإن الأسرة فقدت كل إمكانيات الضبط وإعادة الإنتاج، ولم تعد لها سلطة، بل حتى على مستوى القيم والتصرفات هنالك قطيعة واضحة بين جيل الآباء والأبناء. الطفل عندما يفتح عينه في هذه المجالات فإنه يجد نفسه في مجال موبوء، ليس فقط لأنه لا يتوفر على أبسط شروط العيش ولكن لأن هذا المجال ليس له وجود قانوني، فهو سكن عشوائي، وبالتالي فإن الشيخ والمقدم والشرطي والدركي والقايد هم من يتحكمون فيه، أمنيا، ثم هم من يغمضون عنه أعينهم من أجل هذا البناء العشوائي أو بعض المخالفات والتجارات. واقع القمع والرشوة والفساد والظلم يصبح منذ الطفولة الأولى بالنسبة لهؤلاء الأطفال جزءا من تنشئتهم الاجتماعية ومن بناء شخصيتهم. بمعنى أنهم لا يشعرون بالانتماء لا للبادية ولا للمدينة ولا للدولة ولا للمجتمع. وهم في ذات الآن مطالبون، وهذه مسؤولية ثقيلة جدا عليهم، بأن يؤسسوا هويتهم الخاصة، وأن يجدوا لأنفسهم مكانا تحت الظل، وهذا المكان نظرا للندرة لا يمكن أن يكون إلا بواسطة العنف ولا يمكن أن يقوم به فرد واحد بل مجموعات. أبعد من هذا فأفراد الأسرة الواحدة يجدون أنفسهم مخيرين بين عدة اختيارات، إما العنف والسرقة والاعتداء، أو عمل عشوائي ليست له أي شرعية ودائما في مضايقات، أو التطرف الأصولي والديني أو الإسلامي، أو البغاء والمخدرات. وأنا أعتبر هذه الاختيارات لا تختلف في جوهرها، بل ما هي إلا وسائل مختلفة للتعبير عن نفس الشيء.

* هل هناك محدد آخر عدا الجانب العمراني الذي تحدثت عنه؟

** الجانب العمراني وفق التطور الذي عرفه يعد أكبر مؤشر على الفساد المستشري في البلاد وهو في نظري المسؤول الأساسي عن إنتاج العنف وتوفير المناخ المناسب له وللإرهاب والتطرف.

* قلت أن لك قراءة خاصة للسكن الاجتماعي وتداعياته السلبية على الإنسان في توليد العنف والجريمة؟

** فيما يتعلق بمجالات الإقصاء هذه، فالمدينة المغربية، أو تجمع السكان المغربي، فقد الكثير من خصائصه الاجتماعية الكاملة. للسكن عدة وظائف، فالسكنى بمعنى الإقامة ما هي إلا وظيفة من ضمن وظائف أخرى. ما نلاحظه الآن هو ظهور أنماط جديدة من التعمير يتم بواسطتها تشييد غابات من الإسمنت. وهي لا تستوفي أي معيار من المعايير الاجتماعية. فهي ضيقة ومبنية بكيفية رديئة تتهالك تجهيزاتها بمجرد بنائها وتصبح منتجة للتوتر. وهي تفتقد لأبسط التجهيزات. لا توجد فيها مساحات خضراء ولا مؤسسات تربوية ولا مسارح ونوادي أو حتى مجالات للعب. لم يعد للأطفال أماكن يلعبون فيها باستثناء مطارح الأزبال أو بين السيارات. والخدمات البلدية هي متردية إلى حد كبير. لذلك أنا أفضل النظام الاجتماعي الموجود في مدينة القصدير التقليدية أو في الكاريان لأن الإنسان يعيش فيها بوسائل عمله وإنتاجه الخاصة وتقوم فيها شبكات واسعة للتضامن بين الجيران بالإضافة إلى توفرها على آليات للتنظيم. هذه الآليات تم الآن فقدها بكيفية شبه نهائية. وهذه كارثة كبرى، فنحن لم نستفد لا من تطور المجتمع ولا المجتمعات الأخرى. مثلا بالنسبة لفرنسا ومع الطفرة التي عرفتها بعد الحرب العالمية الثانية وكذا الهجرة تم بناء عدد كبير من الأحياء في الهوامش فيما يعرف بالضواحي، وهي الآن تطرح مشاكل أمنية كبيرة عليها، إلا أن سياسة المدينة الجديدة تسير في اتجاه تفكيك هذه الكتل وأنسنتها عبر إعادة بنائها بمقاييس أخرى. ولهذا أعتقد أن السكن الاجتماعي له مسؤولية كبيرة في استشراء العنف وتوفير البذرة المناسبة له.

* هذا رغم أن الدولة تسوق للسكن الاجتماعي كحل لأزمة السكن

** الدولة نفسها لا تشتغل بمنطق الحل، بمعنى أنها لازالت تشتغل، سواء في الصحة أو التعليم أو الأمن أو السكن، بمنطق آخر متجاوز، وهو منطق الحملة. الحملة كما تعرف مصطلح عسكري، مجموعة من الإجراءات السريعة والصادمة التي تؤدي إلى تنقية مكان ما وإخفاء آثار تلك الظاهرة لتعود بعد ذلك بشكل آخر أكثر تطورا وراديكالية. بالنسبة لهذه الظاهرة ولظواهر أخرى، الموقف الأمني الصارم ضروري ومطلوب، ولكن ليس كموقف منعزل بل في إطار سياسة عامة من أبسط مقوماتها إعادة ثقة هذا المراهق في حكامه ومؤسساته، وغرس الشعور عنده بأن المجتمع والدولة يقومان بشيء من أجله، ولا يجب أن نعتبره مشكلة تقتضي محاربتها بعيدا عن التلفزيون والصحافة وإنما اعتباره ثروة يلزم استغلالها. وأنظمة التربية والتكوين لها دور مهم في هذا المجال. يجب أن يدخل هذا المراهق في صلب سياسات الدولة وأن يكون هناك حوار مع هؤلاء الشباب والإنصات لآرائهم كجزء من الحل. أما هذه الحملات فهي شبيهة بتلك التي تتم بمناسبة زيارة الملك إلى منطقة ما حيث يتم في 24 ساعة رفع الأزبال واستنبات الأشجار وزرع الزهور وطلاء الواجهات ليعود الأمر إلى ما كان عليه..

* في سياق عودة المكبوت والمطموس بأشكال راديكالية، ألا يمكن اعتبار احتواء حركة 20 فبراير التي حملت مطالب وشعارات واضحة وعبرت عن نفسها في لحظات القوة بأسلوب حضاري واحدا من الأسباب المفسرة لهذه الأشكال من العنف الشبابي الذي يسعى لفرض نفسه على الفضاء العام بشكل أصم؟

** أتفق جزئيا مع هذا الرأي. لماذا؟ إجهاض أو فشل هذه الحركة كان بمثابة إهدار جديد لفرصة من الفرص الكثيرة التي أتيحت للمغرب ليخطو خطوة حاسمة في الاتجاه الصحيح. ولكن، وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك في سياقات سابقة، الشباب الذي انخرط في حركة 20 فبراير هو شباب مديني، ينتمي في غالبيته إلى فئات وسطى، وبصفة خاصة إلى الفئات المتعلمة. بمعنى أن هذا الشباب المهمش، الذي ليس له أي وجود منظور من الناحية الاجتماعية كانت مشاركته ضعيفة. أشير إلى أن ما حدث مثلا في طنجة ومراكش قد وضعنا أمام صورة أخرى، وكنت قد سميتها آنذاك بشباب الصباح وشباب المساء. بمعنى أن المسيرات السلمية تخرج في الصباح وينشغل معها الأمن، ولكن بحلول الظلام تبدأ أعمال فوضى وحرق ونهب يقوم بها هذا الشباب المنسي من الجميع حتى من أهل السياسة ورجالها. لو تم تحقيق بعض شعارات 20 فبراير لكان لها انعكاس على هؤلاء المراهقين وإن بكيفية غير مباشرة. فشل أو إفشال حركة 20 فبراير، معناه بالنسبة لهؤلاء المراهقين المنتجين للظاهرة هو المزيد من إضعاف قيم الدولة والسياسة وإمكانية الوصول إلى حلول لدى هذا الشباب اليائس المهمش الذي لم يعد له أي شيء يخسره.

* في آخر تكريم للراحل محمد جسوس تحدث عن مآلات خريجي شعبة السوسيولوجيا ومدى أثرهم أو تأثيرهم في/على مجتمعهم. هل يواكب الدرس السوسيولوجي ما يمور به المجتمع المغربي من قضايا شائكة؟ هل ثمة أبحاث ميدانية تستقصي الظواهر وتستجلي تحولات القيم داخل هذا المجتمع؟

** تدريس السوسيولوجيا في المغرب، بل حتى حياة أو موت السوسيولوجيا في المغرب، كانت من أكبر الرهانات السياسية والمجتمعية في المغرب. أنت تعرف أنه في الثمانينيات تم إغلاق معهد العلوم الاجتماعية وشعب الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس. وعند عودتها عرفت إقبالا جماهيريا كبيرا من الطلبة. كما لو أن هؤلاء يبحثون عن أداة أو طريقة تمكنهم من التعبير عن أنفسهم ومجتمعاتهم. الجامعة لعبت دورا كبيرا في هذا المجال ولكنه دور محدود. محدودية هذا الدور جزء من أعطاب النظام التعليمي في المغرب والنظام السياسي والمجتمعي بكيفية عامة. هناك عناصر كثيرة ولكن أكتفي بالإشارة إلى اثنين منها أو ثلاثة. الأول هو أن هنالك نوعا من الخوف من السوسيولوجيا ومن النقد بشكل عام. السوسويولوجيا علم يطرح الأسئلة وهو علم مزعج لا للدولة فقط بل أيضا لأطراف وقوى أخرى. وبالتالي فإن الدرس السوسيولوجي في الجامعة المغربية بقي محدودا في إطاره الأكاديمي فقط أما إمكانية البحث والتطبيق فهي ضعيفة جدا لسببين، الأول أن الإمكانيات المرصودة لشعب علم الاجتماع هي نفس الإمكانيات المرصودة لشعبة اللغة العربية والرياضيات وسواهما. وهي إمكانيات لا تراعي خصوصية علم الاجتماع وما يتطلبه من أبحاث ميدانية. ثانيا، فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى سواء في السكن أو التعليم نجد أن الدولة تصم آذانها عمدا عن المكون السوسيولوجي للمشروع، وغياب الدراسة السوسيولوجية لهذا العدد الكبير من المشاريع هو من جملة أسباب فشلها. الدولة لا تطلب الخبرة السوسيولوجية بل ترفضها لأنها تفضح وتبين أن الحلول لا يمكن أن تكون منفصلة وإنما كاملة ولا يجب أن تكون على المدى القصير ولكن على المديين المتوسط والطويل. في المقابل، نسجل في القطاع الخاص والمنظمات الدولية طلبا على المعرفة السوسيولوجبة الأمر الذي يؤدي إلى أن جزءا كبيرا من الطاقات الأكاديمية في الجامعة المغربية عندما تحاصر وتسد أمامها كل الإمكانيات تتحول إلى مجال الخبرة.

حاوره: عبد العالي دمياني

Source : https://azemmourinfo24.com/?p=7380